Hier kommst du direkt zum Abenteur. Plane jetzt deine Reise in den Harz.

Die Wasserburg Schwanebeck steht in einer Region nachweislich seit der römischen Kaiserzeit besiedelt war.

Am Anfang des 10. Jahrhunderts, um 920, ist wurden die Wallanlagen der Ysimidiburg errichtet. Um die gleiche Zeit wurde Schwanebeck in einer Urkunde als „Suanebecke“ erwähnt. 1062 gehörten das Dorf Schwanebeck und die Ysimidiburg zu den Besitztümern des Bischofs von Augsburg.

Im 12. Jahrhundert, im Jahre 1142 wird ein Sifridus de Swanebeca genannt. Damit ist nachgewiesen, dass es zu dieser Zeit einen eigenen Adel in Schwanebeck gab. Es wird angenommen, das es sich dabei um Ministerialen der Bischöfe von Halberstadt handelt.

Im Jahr 1202 wurde die Schwanebecker Wasserburg durch Bischof Conrad von Halberstadt zerstört, angeblich aufgrund des ungehorsamen Verhaltens des Adels von Schwanebeck. Trotz dessen begleitete Otto von Schwanebeck den Bischof Conrad von Halberstadt auf dem IV. Kreuzzug (1202 bis 1204) und kehrt auch wieder mit ihm zurück. Im Jahr 1270 erhielt Schwanebeck offiziell den Status einer Stadt.

Die Burg war nach der Zerstörung in den Besitz der Grafen von Regenstein übergegangen. Es wird vermutet das die Regensteiner die Burg neu aufbauten. Im Jahr 1270 übergaben die Regensteiner die Burg Schwanebeck an die Herzöge von Braunschweig. 1307 verkauften die Grafen Burchard von Mansfeld und Heinrich von Regenstein Burg und Stadt Schwanebeck für 1200 Mark an den Bischof Albrecht von Halberstadt. Ab dieser Zeit war das Hochstift Halberstadt Lehnsherr von Schwanebeck. Im Jahr 1314 werden die Grafen von Regenstein wieder als Besitzer der Burg erwähnt.

Am Anfang des 14. Jahrhunderts verstarb der letzte Vertreter des Adels von Schwanebeck, mit Namen Otto von Schwanebeck, damit erlosch dieses Geschlecht.

Folgende Adelshäuser hatten die Burg Schwanebeck in Besitz: 1323 Schenke von Flechtlingen, 1363 Herren von Bodendiek, dann Herren von Wingerode.

Um 1400 wurde die Schwanebecker Stadtmauern fertig gestellt. Der heute noch stehende Panneturm war Teil der Stadtmaueranlage. Der Name „Panneturm“ leitet sich vom lateinischen „panarium burgi = Brotkorbturm“ ab, es war ein Spottname für den Turm. Der Turm und weitere erhielten diesen Namen, weil die Versorgung der Besatzung mit Korb und Strick erfolgen musste, denn die Eingänge zum Turm lagen in einer Höhe von bis zu 4,5 Meter.

1440 löste Bischof Burchard von Halberstadt Burg und Stadt von den Herren von Wingerode ein. Da er wieder Geld benötigte verpfändete er die Burg und die Stadt an die Herren von Spiegel. Die Herren von Wrampe waren in der Zeit von 1491 bis 1637 Lehnsleute, später folgten die Herren von Spitznas. 1704 war die Burg Eigentum des Kriegsrates Freiherr von Dankelmann. Wann dann später die Burg aufgegeben wurde ist nicht belegt. Nach 1818 wurde das gesamte Gelände der ehemaligen Wasserburg Schwanebeck in einzelne Privatgrundstücke geteilt, verkauft und neu bebaut.

Trotz der zahlreichen baulichen Veränderungen lässt sich die Entstehungsgeschichte des historischen Stadtkerns und der Burg von Schwanebeck immer noch deutlich erkennen. Die einstige Wasserburg liegt am nördlichen Rand der Altstadt, etwas außerhalb der Stadtmauer, zwischen dem Annabach und Stephansbach, welche beide sind Zuflüsse der Holtemme sind.

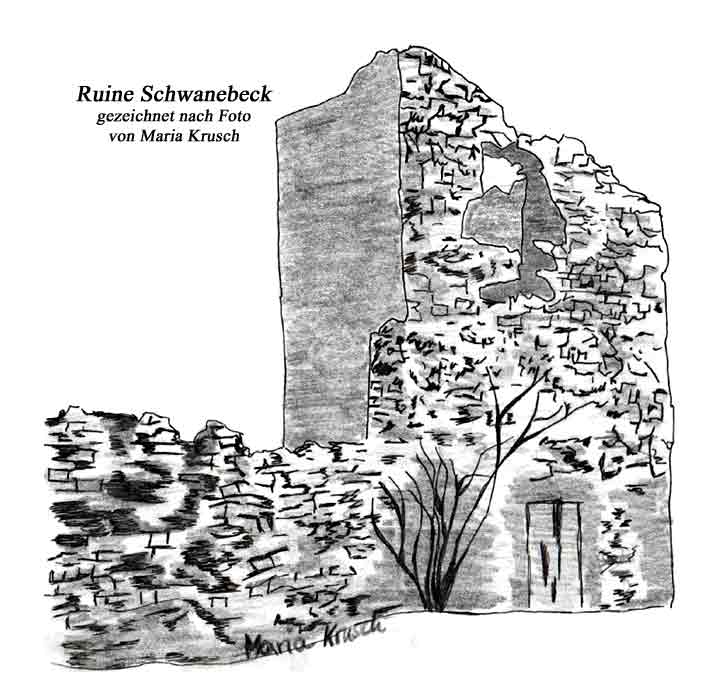

Das Burggelände hatte eine rechteckige Form mit einer Grundfläche von 75 x 100 Metern. Durch einen Umbau im Jahr 1590 sowie den Bau einer neuen Straße wurde das Gelände grundlegend verändert und geteilt. Das spätgotische „Burghaus“ wurde im Jahr 1908 wegen Baufälligkeit abgerissen. Es sind noch Teile der südlichen Ringmauer erhalten sowie die Ruinen von drei rechteckigen Mauertürmen.

Aus dem Jahr 1481 soll es eine Urkunde geben, die von H. Kremmling („Chronik der Stadt und Landgemeinden des Kreises Oschersleben sowie Bilder aus der Geschichte des Harzgaus und angrenzender Gebiete“, Oschersleben 1911) sowie von Erhard Rohlandt und Kurt Rausche („Chronik von Wulferstedt“) in ihren Aufsätzen erwähnt wurde.

„Diese Urkunde hat der Magistrat der Stadt Schwanebeck dem Bischof der Huysburg zugefertigt. In ihr werden angeblich die Namen von zwei Kriegern genannt, die laut der Urkunde in der Varusschlacht fochten; sie hießen Horst und Cattwalda. In der Urkunde soll genau bezeichnet sein, wo die „villa rustica“ von Horst stand, nämlich zwischen Flathberg und Lindberg.“