Hier kommst du direkt zum Abenteur. Plane jetzt deine Reise in den Harz.

Als „Kapellenfleck“ wird eine Wallanlage nebst Kapellenruine bezeichnet, die etwa 3,5 km südlich von Braunlage direkt am Kaiserweg liegt.

Der „Kaiserweg“ ist eine alte Harzquerung. Diese führt, aus südlicher Richtung kommend, am Kloster Walkenried vorbei, das Gebirge in nördliche Richtung querend, auf die alte salische Reichsfeste Harzburg zu und von dort nach Goslar und den Rammelsberg.

In unmittelbarer Nähe des Kaiserwegs, rund 3,5 km südlich von Braunlage, befindet sich der berühmte „Kapellenfleck“. Hierbei handelt es sich um eine beeindruckende Wallanlage sowie die Ruine einer Kapelle. Der Kaiserweg selbst ist eine historische Harzquerung, die von Süden kommend am Kloster Walkenried vorbeiführt und das Gebirge in nördliche Richtung durchquert. Auf ihrem Weg passiert sie die alte salische Reichsfeste Harzburg und führt schließlich nach Goslar und zum Rammelsberg. Der Kapellenfleck ist somit ein bedeutendes historisches Relikt und ein beeindruckender Anblick entlang des Kaiserwegs.

Das Kaiserweg-System war ein Netzwerk von Straßen, das dazu diente, den Harz in kürzester Zeit zu durchqueren und Erze sowie Hüttenprodukte zu den nahegelegenen Schmelzhütten zu transportieren. Diese Hütten befanden sich im Brunnenbachtal sowie in Münchehof und anderen benachbarten Verhüttungsstätten des Pendelbachwaldes und wurden urkundlich zwischen 1224 und 1284 nachgewiesen. Der Kapellenfleck scheint eng mit der Erschließung von Erzvorkommen im Harzgebiet zusammenzuhängen.

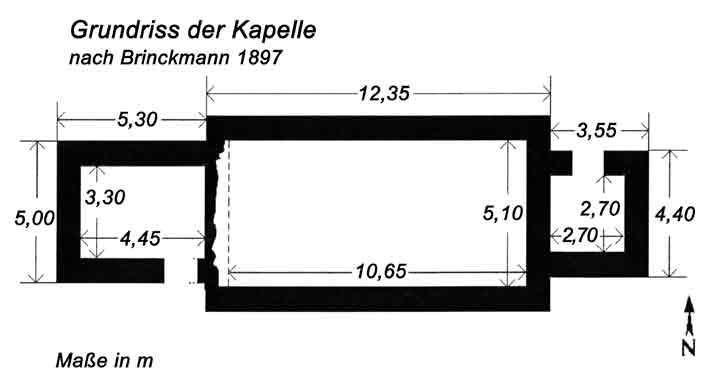

Eine alte Urkunde besagt, dass Graf Sibodo von Scharzfeld im Jahr 1257 dem Zisterzienserkloster Walkenried eine Kapelle im Harzwald schenkte. Bei Ausgrabungen von J. Brinckmann im Jahr 1897 wurden die halbmeterhohen Mauern eines kirchenartigen Grundrisses freigelegt, die höchstwahrscheinlich die gesuchte Kapelle darstellen.

Es wird vermutet, dass die Kapelle einst als Rast- und Gebetsstätte für Reisende diente, die dort auch eine Unterkunft über Nacht fanden. Möglicherweise handelte es sich auch um eine Wechselstation für Pferdegespanne. Umgeben war die Kapelle von einem Wall mit vorgelagertem Graben. Es ist bislang unklar, ob die Kapelle oder die Wallanlage zuerst errichtet wurden. Jedoch geht der Archäologe Dr. Lothar Klappauf davon aus, dass die Kapelle zuerst erbaut wurde und die Wallanlage im Anschluss als Befestigung diente.

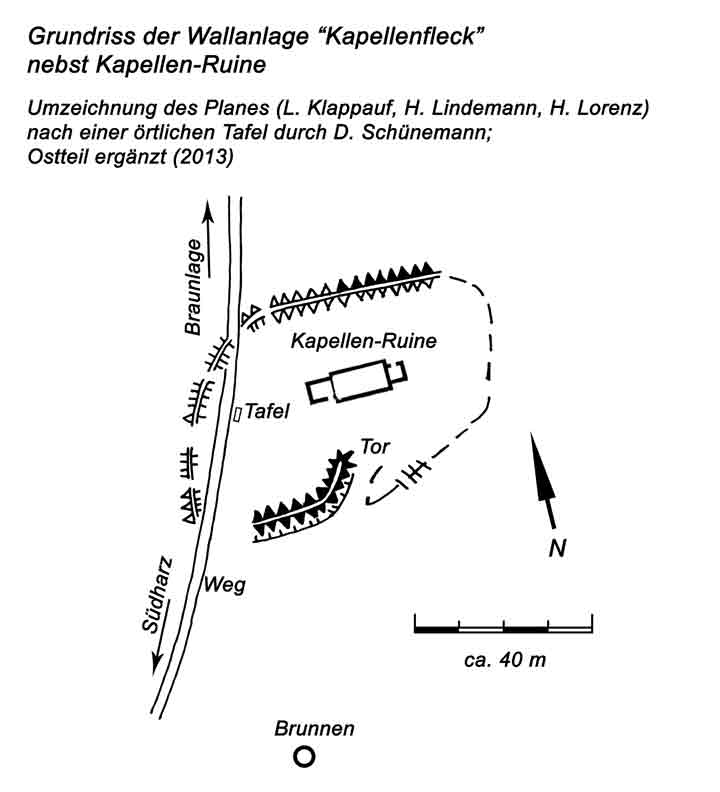

Die Anlage hatte vermutlich die Form eines Trapezes und war etwa 70 Meter lang in Nord-Süd-Richtung sowie rund 40 Meter lang in Ost-West-Richtung. Sie bestand aus einem äußeren Graben und einem inneren Wall, der mit Bruchsteinen verstärkt war. Die Kapelle stand in der Mitte des Befestigungswerks und war ostwestlich ausgerichtet. Im Süden der Wall- und Grabenanlage ist der Ansatz eines Zangentors zu erkennen, was darauf hindeutet, dass die Anlage auch als Befestigung genutzt wurde. Die Anlage wurde zuletzt von Studenten der TU Hannover unter Leitung von Dr. Lothar Klappauf untersucht.

Ein Zangentor zählt bei einer Festungsanlage zu den Toren, die zwischen nach innen schwingenden Außenmauern tief eingebettet sind. Ankommende Besucher mussten sich dem Tor durch den dabei entstandenen Hohlweg annähern und konnten auf beiden Seiten von der Mauer aus abgewehrt werden – ein tückisches Manöver, das sie in die Zange nahm. Im Osten, in etwa 70 Metern Abstand zum äußeren Wall, sind heute noch Überreste eines Brunnens zu erkennen. Aufgrund von Siedlungsfunden in unmittelbarer Nähe kann man davon ausgehen, dass dieser Ort besiedelt war.

Anhand der Zeichnung von Brinkmann aus dem Jahr 1897 konnte das Gebäude der Kapelle erfolgreich aufs Papier gebracht werden. Das Gebäude erstreckte sich über eine Gesamtlänge von 21,20 m und eine maximale Breite von 6,80 m. Das Kirchenschiff war im Osten durch einen rechteckigen Chorraum und im Westen durch eine Vorhalle ergänzt. Das Mauerwerk von etwa 0,85 m Stärke bestand aus Grauwacken, die teilweise mit Lehm und teilweise mit Gips verarbeitet wurden.

Der Kapellenfleck zeichnet sich im Harz durch seine Einzigartigkeit aus, da nur sehr wenige steinerne Sakralbauten auf diesen Hochflächen nachweisbar sind.

Über den Kaiserweg kann man den Kapellenfleck erwandern. Parkplätze sind an der „Lausebuche“ direkt an der B 27, an der Schutzhütte am Nullpunkt oder beim Jugendwaldheim Brunnenbachsmühle.