Hier kommst du direkt zum Abenteur. Plane jetzt deine Reise in den Harz.

Die Burg in Gatersleben wird heute als Gemeindeverwaltung und Wohnanlage genutzt.

Ihre dokumentierte Geschichte weist bis in das 12. Jahrhundert zurück. Allerdings scheint sie weit aus älter zu sein.

Im Laufe des Mittelalters schuf die Selke, ähnlich wie andere Flüsse im Harz, ihr Flussbett durch eine riesige Aue im nördlichen Harzvorland. Diese Aue stellte aufgrund ihrer Beschaffenheit eine nicht zu überwindende Barriere dar. Doch es gab eine Furt bei Gatersleben, einen Übergang über die Selke. Dieser Übergang war von großer Bedeutung für die alte Heer- und Handelsstraße von Magdeburg nach Nordhausen. Aus diesem Grund wurde an der Furt ein Ort und zu beider Schutz eine Burg errichtet. Die Burg wurde erstmals im Jahr 964 unter dem Namen „Gatersleve“ erwähnt.

Das Ursprungswort des Orts- und Burgnamens weist auf eine historische Gründung in der Germanenzeit hin, die viel älter ist als die heutige Zeit. Der Ort Gatersleben ist auch mit einer einzigartigen archäologischen Kultur desselben Namens verbunden. Die Gaterslebener Kultur ist eine frühsteinzeitliche Kultur, die zwischen 4300 und 3900 v. Chr. existierte.

Ulrich Fischer, ein berühmter Archäologe, hat dieses Gräberfeld im Jahr 1953 ausgegraben und dem Namen entsprechend benannt. Die Ausgrabung ergab Felsgesteingeräte und Querbeile sowie unretuschiertes Feuersteingerät, einige Knochengeräte und Schmuck wie Hirschzähne, Marmorarmringe, Miniaturbeile, Muschelknöpfe und Perlenketten.

Die Keramik, die in drei Phasen unterteilt wird, ist grautonig und meist profiliert. Zu Beginn der Entwicklung ist sie unverziert und zeichnet sich durch Kugelbecher, dreigliedrige becherartige Gefäße, Bauchknicktöpfe, konische Näpfe, ösentragende flaschenartige Gefäße und Standfußschalen aus. Im Verlauf der drei Stufen werden die Gefäße immer stärker profiliert. Die regulären Bestattungen waren in Flachgräber, die keine bestimmte Tiefe aufweisen, vorgenommen. Die Toten wurden in Körperbestattungen mit Hocklage beigesetzt, obwohl auch Brandgräber vorkommen. Die Gaterslebener Gruppe folgt in Mitteldeutschland auf die Stichbandkeramik und Rössener Kultur.

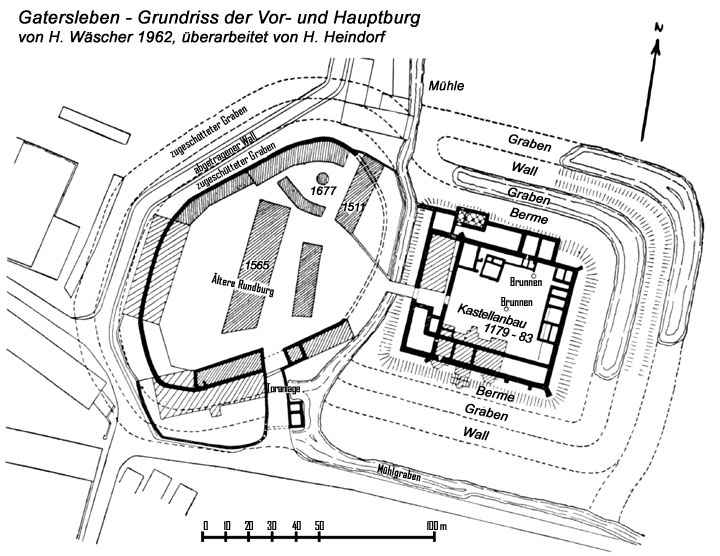

Die Burg Gatersleben wurde einst als Wasserburg errichtet und befindet sich in einer Höhe von 112 Metern über dem Meeresspiegel nahe des Selke-Flusses am Nordrand des Dorfes. Ursprünglich gehörte sie zum Schwabengau, jedoch sind weder das Baujahr noch die Bauherren überliefert. Erstmals wird ein eigener Adel im Jahr 1133 erwähnt. Die Lehenshoheit lag damals beim Hochstift Halberstadt, welches zwischen den Jahren 1179 und 1183 die Burg durch den Anbau eines viereckigen Kastells grundlegend erweiterte. Es wird angenommen, dass dieser Anbau aufgrund der kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Bischof Ulrich und Heinrich dem Löwen zu jener Zeit erfolgte. Im 13. Jahrhundert wurde ein weiteres Geschoss als Rittersaal aufgesetzt, während im Jahr 1460 eine Aufstockung mit Schießscharten erfolgte. Schließlich erhielt die Burg im Jahr 1693 ihr heutiges Dach.

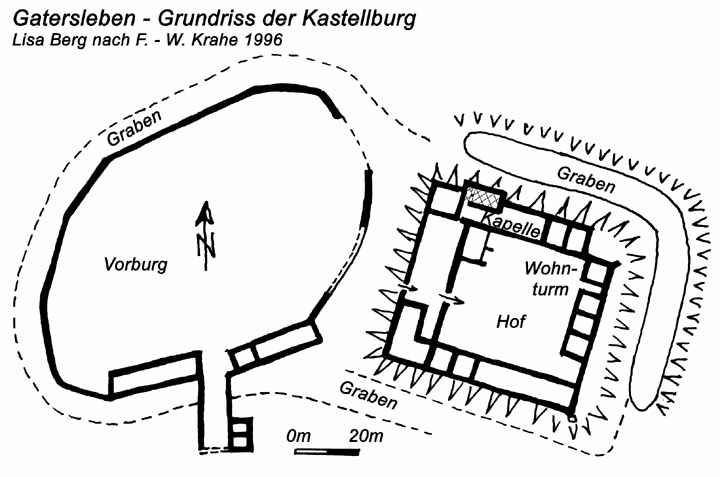

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts fiel die Doppelanlage der Burg schließlich in den Besitz der preußischen Domäne. Die Burg selbst bestand aus einer imposanten ovalen Rundburg mit den Maßen 130 x 180 m, die von zwei Wassergräben und einem Zwischenwall umgeben war. Zusätzlich befand sich östlich davon ein quadratisches Kastell von 53 x 53 m, welches ebenfalls von breiten Berme und zwei Wassergräben mit Zwischenwall umgeben war. An der Westseite des Kastells erstreckte sich ein breiter Zwinger, während sich an der Nordseite ein Wohnturm mit einer Fläche von 12 x 17,5 m befand, der über zwei Keller- und drei Obergeschosse verfügte.

Obwohl viele Gebäude in der Domäne umgenutzt und umgebaut wurden, ist ihr ursprünglicher Charakter größtenteils erhalten geblieben. Die robusten Mauern der riesigen Rundburg sind ein beeindruckendes Zeugnis der einstigen Wehrhaftigkeit der Gaterslebener Burg.

Der Bergfried des Kastells, einst als Wohnturm genutzt, verfügt noch immer über seinen Hocheingang in sieben Metern Höhe. Die Außenwälle und Gräben hingegen wurden abgetragen oder zugeschüttet.

Heutzutage wird die Burg als Gemeindeverwaltung und Wohnanlage genutzt. Gatersleben gehört zur Stadt Seeland.