Hier kommst du direkt zum Abenteur. Plane jetzt deine Reise in den Harz.

Die alte Burgenstelle der Lutterburg über Bad Lauterberg ist am Anfang des 20. Jahrhunderts mit einer Gaststätte überbaut wurden.

Hoch auf dem Hausberg des Ortes lädt es zum Aufstieg und zur Einkehr ein.

Von oben hat man einen herrlichen Blick in die Umgebung.

Die Herkunft der Grafen von Lutterberg ist größtenteils unbekannt. Es wird jedoch vermutet, dass ihre Vorfahren aus der Schartfelder Grafenfamilie stammen.

Zunächst waren die Herren von Schartfeld wohl Gerichtsgrafen ohne erbliche Würde, denn das erste bekannte Mitglied des Adelsgeschlechts, Sigbodo, tauchte mehrfach in Dokumenten auf, jedoch ohne den Titel „comes“. Erstmalig wurde Sigbodo I. im Jahr 1134 in einer Urkunde von Kaiser Lothar erwähnt. Ab dem Jahr 1150 erscheint Sigbodo II., ein Sohn des Ersteren, als erster Graf von Schartfeld. Bis zum Jahr 1190 tritt dieser Graf in Erscheinung, zuletzt als Graf von Lutterberg. In dieser Zeit wurde wahrscheinlich die Burg Lutterberg hoch über den heutigen Bad Lauterberg errichtet. Sigbodo II. hatte zwei Brüder, von denen einer Geistlicher wurde und der andere die Herrschaft Schartfeld übernahm. Sigbodo II. scheint ohne Nachkommen gestorben zu sein, da sein Bruder Burchard I. die Herrschaft übernahm. Dies lässt sich daraus schlussfolgern, dass Burchards Söhne, Burchard II. und Heinrich, ab Ende des 12. Jahrhunderts als Besitzer des Schartfelder Besitzes erscheinen. Burchard II. erhielt Schartfeld und Heinrich bekam Lutterberg.

Es lässt sich vermuten, dass Burchard II. seinen letzten Atemzug vor 1230 tat, denn ab dieser Zeit werden bereits seine drei Söhne Burchard III. bis V. als rechtmäßige Herrscher genannt. Während Burchard III. die Herrschaft über Schartfeld innehatte, teilten sich seine beiden Brüder Burchard IV. und Burchard V. die Herrschaft über Lutterberg. Zu jener Zeit kristallisierten sich endgültig die beiden Linien Schartfeld und Lutterberg heraus. Leider starb Burchard IV. ohne männlichen Nachwuchs im Jahr 1242. Sein Bruder Burchard V. hingegen wird in den Jahren 1237 bis 1267 erwähnt und hatte vier Söhne: Otto I., Heidenreich I., Heinrich I. und Werner I.

Es ist bekannt, dass Otto I. einen Sohn namens Otto II. hatte, der später die Nachfolge antrat und das Geschlecht weiterführte. Es wird berichtet, dass Otto II. seiner Ehefrau Jutta ein prachtvolles Grab im Kloster Pöhlde errichten ließ, bevor er um 1327 verstarb. Otto II. soll drei Söhne gehabt haben: Otto III., Otto IV. und Heiso. Otto III. trat in den Deutschen Orden ein und hinterließ keine Erben, was möglicherweise auch für die beiden anderen Grafen galt. Otto IV. war der letzte Graf von Lutterberg und verstarb im Jahr 1397. Nach dem Aussterben dieser Adelsfamilie übertrugen die Braunschweiger Herzöge das Lehen Lutterberg an die Grafen von Hohnstein.

Im Jahre 1415 erlitt die Burg einen herben Schlag, als sie in einem Konflikt zwischen Erich von Braunschweig und den Hohnsteinern dem Erdboden gleichgemacht wurde. Doch bereits zwei Jahre später erhielten die Grafen von Hohnstein eine neue Belehnung durch den Herzog von Braunschweig-Grubenhagen und die Burg erstand wieder. Ab dem Jahr 1593 befand sie sich schließlich in direktem Besitz der Braunschweiger Herzöge. Der genaue Zeitpunkt, zu dem die Burg endgültig verlassen wurde, bleibt jedoch im Dunkeln.

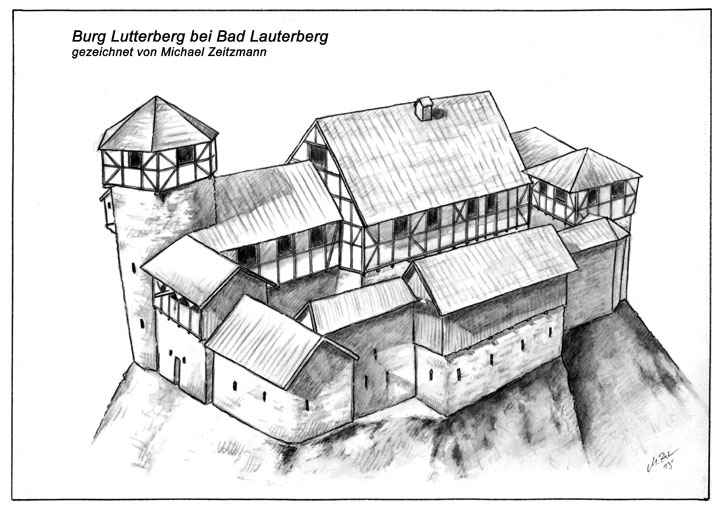

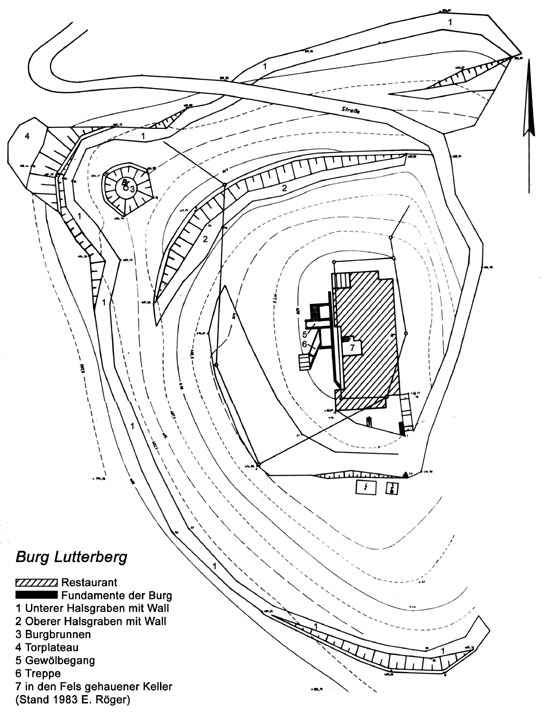

Aktuell ist es schwierig, anhand der Überreste Rückschlüsse auf die einstige Pracht zu ziehen. Der Burgplatz, welcher auf dem 422 Meter hohen Hausberg nördlich von Bad Lauterberg liegt, zeigt nur noch spärliche Überbleibsel der ehemaligen Ringmauern. Auf dem steilen Bergkamm, wo die Oder und die Lutter zusammenfließen, befindet sich ein angepasster Burgplatz, der ungefähr 30 x 60 Meter groß ist und von einem tiefen Ringgraben mit Vorwall umgeben ist. Die Burg Lutterberg war somit keine großflächige Anlage, sondern beschränkte sich auf eine begrenzte Fläche von etwa 600 Quadratmetern.

Die Ausmaße der Kernburg von ungefähr 30 x 19 Metern wurden anhand der erhaltenen Grundmauern ermittelt. Es ist wahrscheinlich, dass die ursprüngliche Burg zumindest im Obergeschoss in Fachwerk gebaut wurde. Es ist wichtig zu erwähnen, dass im 12. Jahrhundert viele Burgen schnell und minderwertig gebaut wurden, was sie anfällig für Angriffe machte. Aus diesem Grund ist es vermutlich, dass die Burg Lutterberg bis auf ihre Grundmauern zerstört wurde. Erst beim Wiederaufbau im Spätmittelalter wurde in besserer Weise und in Anlehnung an die Bauweise des Altertums gebaut.

Es gibt lediglich einen Merian-Stich aus dem Jahr 1654, der als historisches Dokument gilt. Auf diesem Stich ist auf der rechten Seite im Nordosten eine Erhöhung zu erkennen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es sich hierbei um die Überreste eines Bergfrieds handelt. Meistens befand sich der Wehrturm neben oder über dem Burgeingang, der möglicherweise an dieser Stelle vermutet werden kann. Der heutige Burgplatz ist seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts mit einer Gaststätte bebaut, was die Ermittlung des damaligen Zustands erschwert.

Das Niedertreiben eines solchen Burgbrunnens war eine unglaublich schwere und anstrengende Arbeit, bei der hartes Gestein durchbrochen werden musste. Bereits bei einer Tiefe von 25 bis 30 Metern machte sich Sauerstoffmangel bemerkbar, was den Bau weiter erschwerte. Solche Brunnen hatten daher oft sehr lange Bauzeiten, die sich über Jahrzehnte erstrecken konnten.

Während Kanalisations- und Schachtarbeiten in den 1970er Jahren wurde ein unterirdischer Gang ans Tageslicht gebracht. Mit Bruchsteinen ausgemauert und von einem flachen Gewölbe bedeckt, war die Breite des Ganges auf 1 Meter begrenzt. Eine Abzweigung führte fast rechtwinklig in nördlicher Richtung mit einer steilen Abwärtstreppe. Es wird vermutet, dass der Gang eine unterirdische Verbindung zum Burgbrunnen und der vermuteten Vorburg aufweist. Trotz dieser Vermutung wurde der Gang nach einer kurzen Inspektion auf Anweisung des Landesamtes für Denkmalpflege wieder verschlossen.

Die heutigen Vorratskeller des Gaststättenkomplexes waren einst aus Naturstein gebaut, wie es auch noch in den 1920er Jahren zu sehen war. Es ist anzunehmen, dass diese Keller noch aus der Zeit der ehemaligen Burganlage stammen.