Hier kommst du direkt zum Abenteur. Plane jetzt deine Reise in den Harz.

Das Schloss Hessen liegt im gleichnamigen Ort. Dieser Ort ist heute ein Ortsteil der Verwaltungsgemeinschaft Aue Fallstein. Hessen hat eine lange Geschichte, welche bis ins frühe Mittelalter zurückreicht.

Das Schloss befindet sich zwischen Halberstadt und Wolfenbüttel direkt an der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Der Ort Hessen lag im Grenzgebiet und führte jahrzehntelang einen Dornröschenschlaf und damit für Besucher tabu.Es war wohl die schwärzeste Zeitepoche in der über tausendjährigen Geschichte von Hessen.

Im Jahr 966 wurde der Ort Hessen in einer Urkunde von Otto I. als Hessenheim genannt. Graf Mamaco erhielt für seine treuen Dienste vom Kaiser das Gut Hessen übereignet. Vom Bau der damaligen Burg ist hier nichts erwähnt.

Die Edelherren von Hessen sind ins Jahr 1313 als Herren der Burg und des Dorfes genannt. Nach dieser Zeit war das Geschlecht derer von Hessen ausgestorben. Die folgenden 30 Jahre war der Besitz unter der Herrschaft der Grafen von Regenstein. 1343 verkauften die Grafen von Regenstein den Besitz an die Herzöge von Braunschweig.

Burg und Ort befanden sich bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs in herzoglich Braunschweigischem Besitz. Nach Kriegsenden wurde der Ort Hessen von den Besatzungsmächten dem Landkreis Halberstadt zugeteilt. Hessen gestaltete sich nun durch seine exponierte Lage im Nordharzer Vorland, als eine Art Brückenkopf. In südlicher Richtung der Harz, in nördlicher Richtung befindet sich der „Große Bruch“.

Der „Große Bruch“ war zu früherer Zeit eine natürliche Grenze zwischen den an ihm liegenden Gaugrafschaften. Über einen sehr langen Zeitraum war der „Große Bruch“ nur über zwei uralte Dämme zu durchqueren. Die Übergänge Hessendamm und Kiebitzdamm stammten bereits aus der Römerzeit, das wurde bei Archäologischen Grabungen zwischen 1960 und 1970 festgestellt.

Laut alten schriftlichen Überlieferungen gab es im Großen Bruch große schiffbare Kanäle. Hier konnten Schiffe von Hessen bis Oschersleben in die eine sowie bis nach Wolfenbüttel, in die andere Richtung auf dem Wasser fahren. In einer Chronik aus dem Jahr 1754 ist überliefert, dass die Überführung des im Jahr 1613 verstorbenen kaiserlichen Geheimrat Heinrich Julius, Bischof von Halberstadt (1564 – 1613) mit dem Schiff auf einer Trauerfahrt, über Gröningen und Hessen nach Wolfenbüttel geschah. Der Geheimrat Heinrich Julius war bei einem Aufenthalt in Prag plötzlich verstorben. Sein Geburtsort war das Schloss Hessen.

Julius, Herzog zu Braunschweig und Lüneburg, Fürst von Braunschweig-Wolfenbüttel (1528 – 1589) war der Vater des Gehiemrates und gilt als einer der bedeutendsten Herrscher seines Geschlechtes.

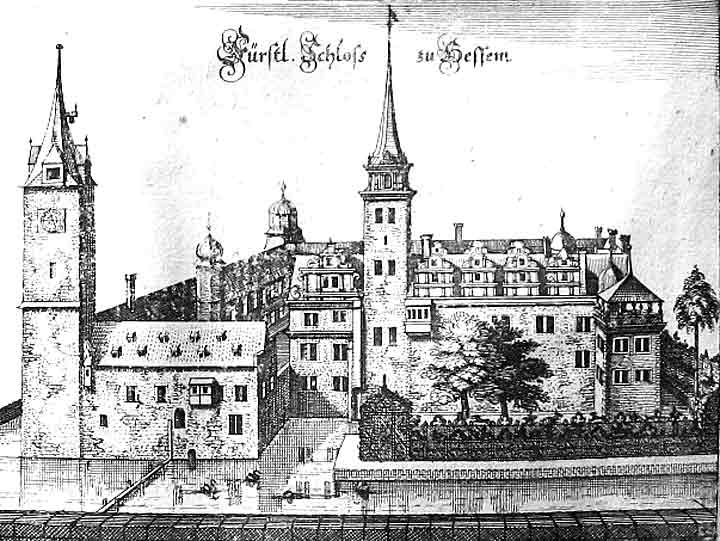

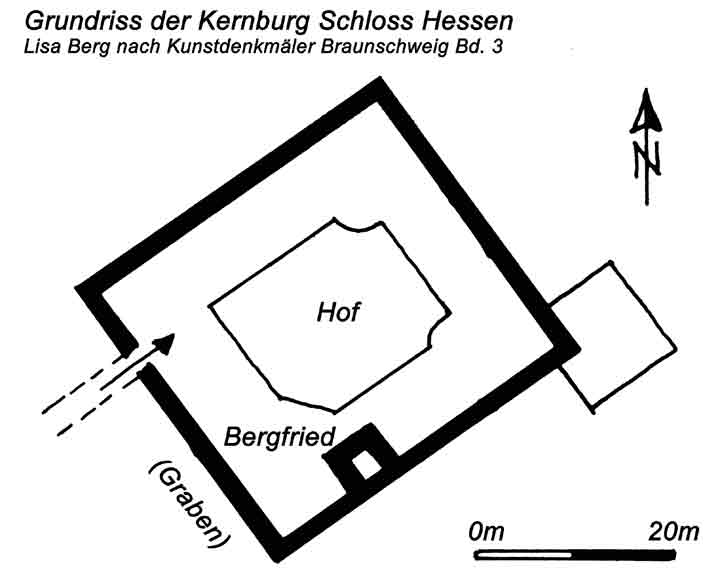

Die Burg Hessen wurde zur Wasserburg ausgebaut, um ihre Verteidigungsfähigkeit zu erhöhen. Weitere Aus- und Umbauten erfolgten Ende des 16. Jahrhunderts. Im Auftrag des Herzog Julius (1528 – 1589) wurde die Wasserburg Hessen zu einem repräsentativen Renaissance-Schloss umgebaut, der Graben umschloss weiterhin das Gebäude.

Als Herzog Julius 1589 verstarb, wurde sein ehemaliges Arbeitszimmer im Schlossturm mit einer aufwendigen Renaissance-Deckenmalerei versehen. Der berühmte flämischen Maler Hans Vredeman de Vries (1527 – 1609) hat dieses Kunstwerk geschaffen. Es wurde nach der Wende vollständig restauriert.

Der Schlossturm hat noch eine weitere besondere Bedeutung, dort soll die Büchersammlung der Braunschweigischen Herzöge untergebracht gewesen sein. Später wurde diese Sammlung nach Wolfenbüttel verlegt und bildete den Grundstock für die berühmte Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel. Den Umzug der Bücher veranlasste bereits Julius, Herzog zu Braunschweig und Lüneburg, Fürst von Braunschweig-Wolfenbüttel zu seinen Lebzeiten.

Anfang des 17. Jahrhunderts wurde am Schloss Hessen ein pompöser Schlossgarten im manieristischen Stil gebaut und gestaltet. Manierismus ist eine kunsthistorische Bezeichnung für einen Kunststil der Spätrenaissance in Italien. Er wurde in Musik und Literatur, Malerei, Baukunst, Plastik und auch in der Gartenarchitektur angewandt. Den Ausbau der Gartenanlage wurde durch den Hofgärtner Johann Royer veranlasst. Er veröffentlichte 1648 das Buch „Beschreibung des ganzen Fürstlich-Braunschweigischen Gartens zu Hessen“. Leider sind von der Gartenanlage heute nur noch eine Umgrenzung vorhanden.

Am Ende des 17. Jahrhunderts wurde das Schloss Hessen immer seltener für einen Aufenthalt der herzoglichen Familie genutzt. Die Bedeutung des Schlosses ging verloren. Am Anfang des 18. Jahrhunderts wandelte man das Schloss in eine Domäne um. Das sogenannte Unterschloss wurde zum Domänenpächterhaus. Ab dieser Epoche verfiel zusehends das Schloss Hessen. Am Ende des 18. Jahrhunderts, um 1755, war nach Unterlagen bekannt, dass der Wassergraben das Schloss umgab.

Die erhaltenen Teile der Oberburg, deren einstiger Grundriss eine Größe von 35 x 43 Meter hatte und auch die Unterburg mit einem Grundriss von 60 x 70 Meter wurden in der Zeit nach der Wiedervereinigung ab 1991 umfassend restauriert. Das Schloss Hessensteht steht im kommunalen Eigentum.

Fotos: Maik Haim, Hessen