Hier kommst du direkt zum Abenteur. Plane jetzt deine Reise in den Harz.

Die Burgruine Warburg liegt nur 2 Kilometer von der Gemeinde Warberg entfernt am Ostrand des Höhenzuges Elm im östlichen Niedersachsen.

Etwa zwei Kilometer nordöstlich liegt im Ort Warberg selbst die Burg Warberg, sie ist die Nachfolgeanlage der im Jahr 1199 zerstörten Burg Warburg.

Die Burgruine Warburg hat gleichzeitig den Namen Alt-Warburg. Die hochmittelalterliche Höhenburg, wahrscheinlich eine Turmhügelburg oder Motte, wurde von den Herren von Hagen errichtet. 1199 soll die Warburg bei einem Rachefeldzug im Thronstreit zwischen Welfen und Staufern am Silvestertag erstürmt und zerstört worden sein, laut einer Überlieferung.

König Philipp von Schwaben verbrachte das Weihnachtsfest im Jahre 1199 in Magdeburg. Dort fassten mehrere staufische Parteien den Plan, im folgenden Jahr 1200 einen Heerzug gegen den welfischen Stammsitz Braunschweig zu führen.

Der Pfalzgraf Heinrich aus dem Geschlecht der Welfen erlangte Kenntnis von diesem Plan. Er kam den Angriff der Stauferliga zuvor und zerstörte Magdeburgische Calbe. Nun erfolgte eine Strafaktion des staufischen Parteigängers Erzbischof Ludolf von Magdeburg, der Silvester 1199 die welfische Warburg bei Warberg zerstörte.

Die zerstörte Warburg wurde nicht wieder errichtet. Im Tal wurde stattdessen die erwähnte Burg Warberg errichtet. Die Ruine der Warburg liegt am Osthang des Elms unter dem Erdreich und Wald verborgen. Wälle und Gräben der einstigen Burganlage sind ersichtlich. Die Steine der Warburg wurden für den Bau der neuen Anlage genutzt.

Die Überreste der Turmhügelburg aus dem Mittelalter können über einen Forstweg erwandert werden, der von der Straße Warberg-Räbke (nahe der Kurve am Waldrand) hinauf zur Elmstraße führt. Etwa auf halber Strecke des 1200 Meter langen Forstweges, begleitet vom Bach Güldenspring an einigen Abschnitten, weist ein kleines Hinweisschild auf die Wälle von Warburg hin, die etwa 50 Meter westlich des Weges liegen. Nach der Wende im Jahr 2014 wurde das Burggelände von Wildwuchs befreit und wird erneut archäologisch erforscht.

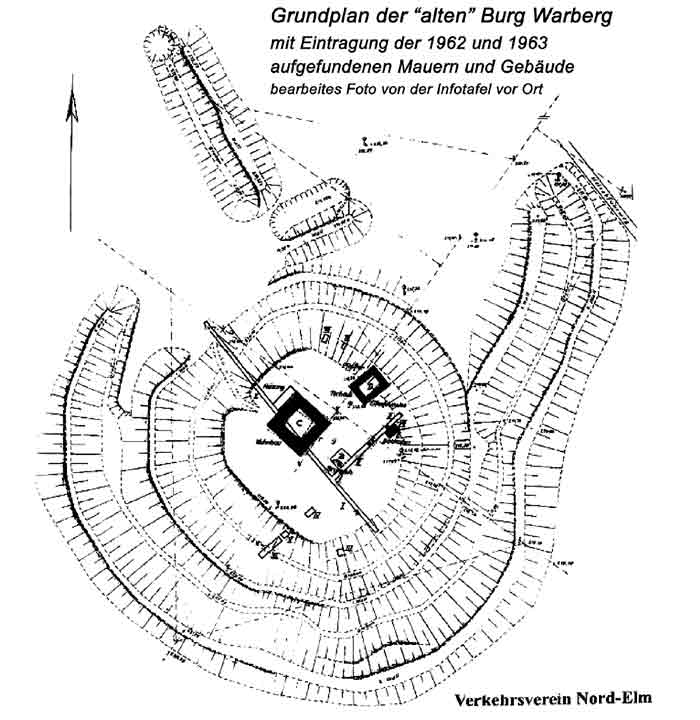

Bereits in den Jahren 1962/63 wurden archäologische Untersuchungen auf dem Areal der Warburg durchgeführt. Ursache für diese Untersuchungen war, dass die Burganlage gewaltsam zerstört und danach nicht wieder aufgebaut wurde. Man erhoffte sich dadurch eine originale und unverfälschte Fundsituation, denn hochmittelalterliche Turmhügelburg im mittel- und norddeutschen Raum waren bis zu diesem Zeitpunkt kaum erforscht.

Die Ausgrabungen begannen die Archäologen auf dem Burghügel, hier war die Wahrscheinlichkeit groß, Gebäudereste zu finden. In einer Tiefe von 3,8 Metern stießen die Archäologen auf Mauern eines Fundamentes. Der Grund für diesen tiefen Fund liegt darin begründet, dass das Steinmaterial der zerstörten Burg später als Baumaterial verwendet wurde. Die Fundamentmauern wiesen eine beträchtliche Stärke von 3 Metern auf. Lediglich der Keller des Wohnturmes mit den Maßen 13 x 13 Metern konnte gefunden werden. Auch ein Heizungsgebäude und ein Torhaus wurden auf dem Burghügel entdeckt. Das Torhaus diente auch als Wirtschaftsgebäude und besaß zwei gemauerte Herde.

Weitere entdeckte Strukturen waren der Brunnen auf der Burg und eine Schmiede. In der dicken Schicht des Abraums, die etwa 20 cm dick war, fanden die Archäologen zahlreiche Fundstücke des täglichen Lebens der Bewohner der Burg wie Pfeilspitzen, Sporen, Hufeisen und Messer.

Der beeindruckendste Fund ist ein geschnitztes Täfelchen aus Elfenbein von 8,5 cm Höhe. Es zeigt einen Wohnturm aus dem Mittelalter. Besonders auffällig ist ein Beschlag von 3,5 cm Länge mit einer allegorischen Darstellung eines Hundes mit Flügeln.

Der Ort Warberg am Elm liegt ca. 1 Stunde nördlich von Wernigerode. Die Strecke auf der B244 ist etwa 50 Kilometer lang. Man fährt mit dem Auto von Wernigerode durch das nördliche Harzer Vorland über Zilly, Dardesheim, Barleben, Söllingen bis nach Essbeck. Dort biegt man links auf die Landstraße 64 nach Warberg ein.