Hier kommst du direkt zum Abenteur. Plane jetzt deine Reise in den Harz.

Eine Eremitage im Halberstädter Landschaftspark – ja man glaubt es kaum, es gibt in Halberstadt einen Ort der Kontemplation – oftmals auch Einsiedelei genannt.

Um 1772 wurde dieser Ort für philosophische Gespräche erbaut. Fern vom täglichen Treiben, ganz in beschaulicher Ruhe und Abgeschiedenheitsollten hier neue Gedanken kreisen. Die Eremitage liegt im westlichen Bereich des Landschaftspark Spiegelsberge.

Das Baujahr der unterirdischen Anlage wurde aus einer Veröffentlichung des Landbaumeisters Johann Christian Huth (1726 – 1804) abgeleitet. Eine „40 Fuß hohen rauen Mauer“ … „an der gegen Abend stehenden Vorderseite“ der Eremitage sollte unter Verwendung von Kalkmörtel erbaut werden. Dies gab den Hinweis auf das Baujahr. Vor einer vorhandenen höhlenartigen Anlage wurde die Mauer errichtet. Diese Mauer sollte nur eine Attrappe sein, was aber nicht bewiesen werden konnte.

Herr Wolfgang Scheidt recherierte im Buch „Der Landschaftspark Spiegelsberge – Ein Stück Halberstadt voller Charme und Seltsamkeiten“ von Jürgen Westphal und stieß dabei auf eine nicht beachtete Textstelle in L.F.G. Goeckingks Buch „Briefe eines Reisenden an Herrn Drost von L B“ von 1778. Hier steht: „Am Ende der Berge hat der Besitzer vor einigen Jahren noch ein Gebäude aufführen lassen, worin ein artiger Saal, einige Kubikmeter und unter den Felsen, worauf es steht, Grotten in den Fels gehauen, mit kolorierten Statuen besetzt sind, die mich selbst beim Eintritt so täuschten, dass ich sie für Mönche und Nonnen hielt.“ Der Plan von Christian Gottlieb Kratzenstein aus dem Jahr 1788 bestätigt die Beschreibung L.F.G. Goeckingks.

Ernst Ludwig Christoph von Spiegel zu Desenberg war der Besitzer des Spiegelsbergs. Er gab auch den Landschaftspark im englischen Stil in Auftrag. Warum und zu welchem Zweck die Eremitige angelegt wurde ist in der Geschichte nicht geklärt.

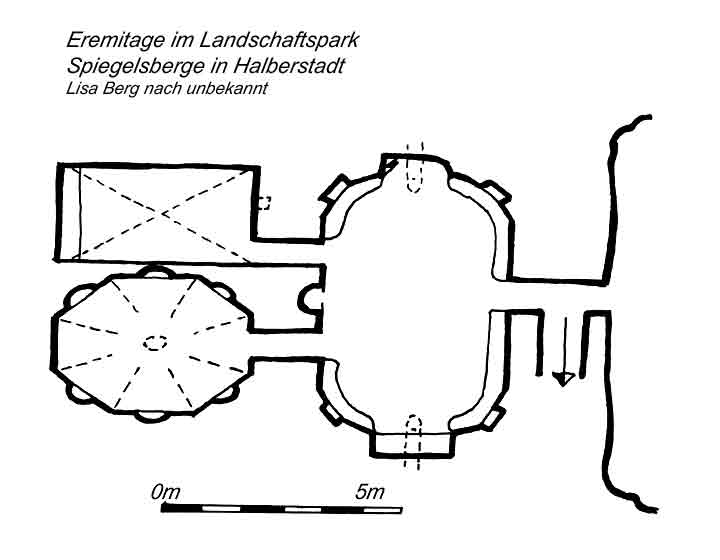

Der Abbruch der Eremitage erfolgte in ersten Hälfte des 19. Jahrhundert. Der erhalten gebliebene Teil liegt unterirdisch. Er besteht aus einem längsovalen Vor- oder Hauptraum mit zwei Kaminnischen. Von diesem Raum kann man in einen oktogonalen Raum mit halbrunden Nischen gelangen sowie in einen zweiten Raum mit rechteckigem Grundriss.

Alle dise Räume haben eine gewölbte Ziegeldecke. Sie verfügen über Oberlichter oder auch Abzugslöcher für den Rauch der Kamine. Vom eigentlichen Eingang zu diesen Räumen zweigt rechtwinklig eine Treppe ab und bildet einen weiteren Zugang. Reste der von Goeckingk beschreibenen Statuen, heute nur noch Torsi, sind im Vorraum zu sehen.

Der ebene Platz vor der Eremitage wurde vermutlich später durch die Errichtung einer Stützmauer erweitert.Auch gleich gegenüber der Eremitage war früher der Eingang zum umfriedeten Tannenwald. Dort soll auch eine Statue des Einsiedlers aufgestellt gewesen sein. Wie diese Statue aussah und deren Verbleib sind im Dunkel der Zeit verborgen.

Es lohnt sich die Spiegelsberge bei Halberstadt zu besuchen, man findet immer etwas zu erkunden und zu entdecken.